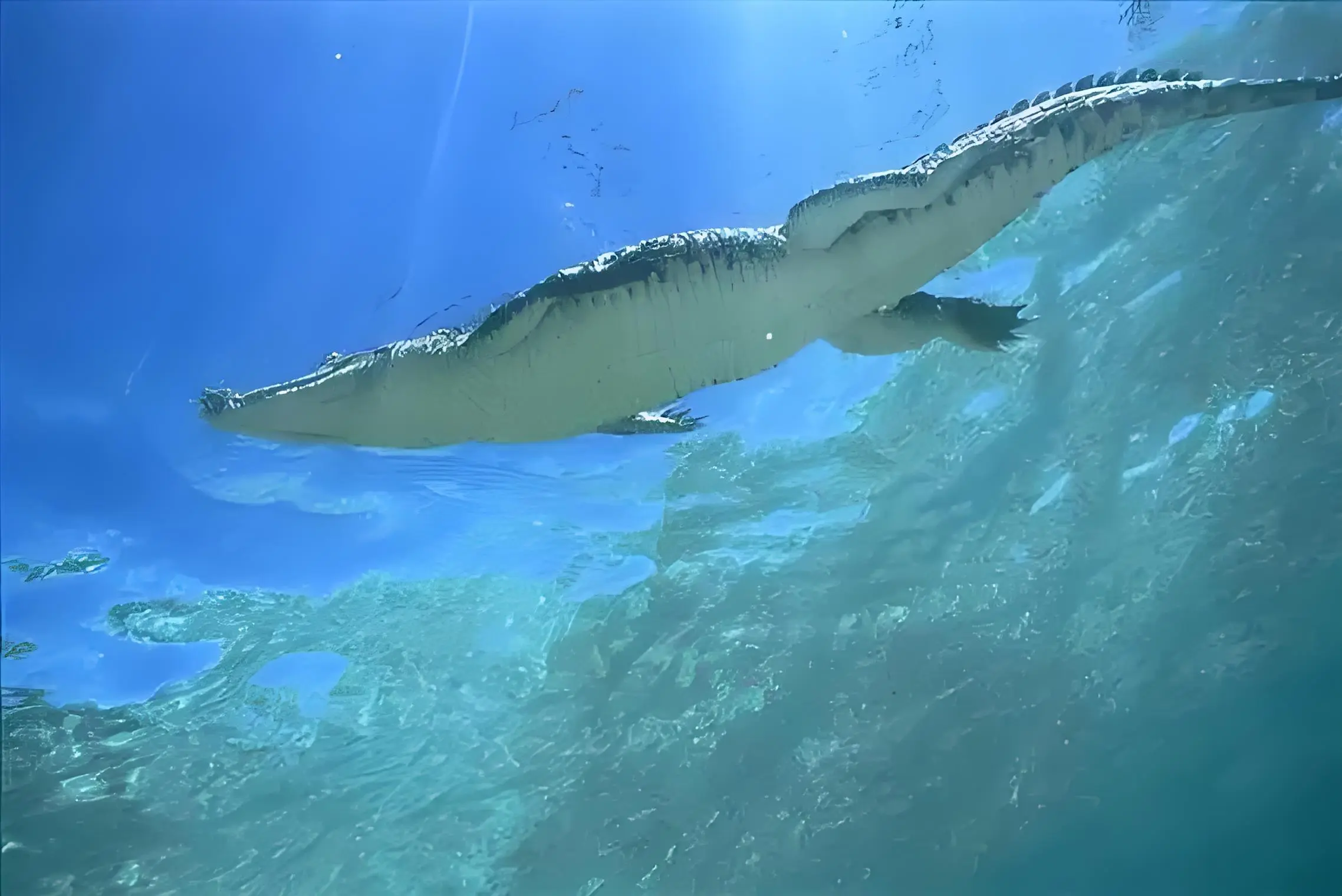

把湾鳄扔太平洋去可不是什么简单的事,因为湾鳄是现存24种鳄鱼中体型最大的存在,成年后的湾鳄平均体长接近4米,目前已知的最大的湾鳄体长达到了6.4米,体重达到了1吨,咬合力高达1.8吨,所以,想要捕获这家伙可不容易。

不过,抛开这个问题不谈,湾鳄扔到太平洋还是有一定的可行性的,因为湾鳄可是现存鳄鱼中少有的可以在大海中徜徉的存在。这是不是就代表它能在太平洋中心生存呢?

早在5000万年前,当其他鳄鱼安心盘踞河流时,湾鳄祖先开启了“叛逆”进化。由于它们原生环境就在河口附近,离大海很近,而大海中的食物资源不是淡水中能比的,于是鳄鱼的祖先开始在近海的水域中尝试着生存。

这一生存不要紧,身体也开始了明显的变化。首先是盐腺的出现,为了适应高盐度的水体,湾鳄的眼睛后方发达的泪腺逐渐变成排盐工厂,也就是盐腺,盐腺每小时能过滤血液中40%盐分——普通鳄鱼只有润滑眼睛的哈氏腺,喝口海水就肾衰竭;

其次,为了防止在海水里游泳时海水通过耳朵倒灌,湾鳄的祖先逐渐的将颈部的鳞片退化掉,退化掉鳞片的颈部皮肤变得相对的柔软出现了大量的褶皱,这些褶皱正好将耳孔堵住,完美抵御高渗透的海水,也正是如此湾鳄才被成为裸颈鳄。

最后是膨大的肺,湾鳄的肺容积占体腔1/3,比其他鳄鱼的占比都要大,而这种进化能够让湾鳄的肺既能当浮力调节器,又能支撑2小时的深潜。这些神技的共同租用让湾鳄成为23种鳄鱼中唯一敢闯大洋的狠角色,连美洲鳄下海都得喊它大哥。

逐渐的适应海水生活后,湾鳄不仅成为了淡水的霸主,早在2014年澳大利亚的三条腿的传奇湾鳄“独臂侠Brutus”就被观测到多次将公牛鲨顶向浅滩,咬断脊柱后死亡翻滚,在浅海区,它同样也是无敌的存在,在北澳海域,3.5米湾鳄就敢水下单挑2.1米牛鲨,十分钟解决战斗。

既然湾鳄能下海,还能猎杀鲨鱼,那它扔到太平洋中心按理说也没啥问题,但事实上,如果真这么做,湾鳄只有死路一条。

湾鳄虽然早已经能够适应海洋的生活,但是太平洋中心也不是它能挑战的,我们从四个方面来说一下原因。

第一:食物困境。太平洋中心有一片比撒哈拉更荒凉的水域——海水滞留区,这里的海水流动速度平均日移距<1米,完全更新一次需1300年,而且这里水体的表层富氧水无法下沉,深处溶解氧浓度<2mg/L(沿岸为5-8mg/L),正是因为这样,这里的浮游生物密度不足沿岸的1/100,连深海灯笼鱼都绕道走。因此,这里的食物密度是相当小的,而湾鳄作为现存最大的鳄鱼,它一天就能吃掉几十公斤的肉,显然这里的食物密度无法满足它的需求,最终只能饿死。

第二:温度。鳄鱼是一种变温动物,它无法调节体温,正是因为这样它热了要下水降温,冷了要上岸晒太阳。但是在太平洋中心是没有可以登陆的地方的,这就意味着它无法通过外界调节体温。

而太平洋中心是大洋中几,这里是岩浆喷发最活跃的地点之一,也是地球上岩层最薄的地方,岩浆喷发时海水虽然可以一定程度的降低岩浆的温度,但随之而来的是水温的攀升,在这种环境里,湾鳄可能半天都活不过去。

第三:脱水。虽然湾鳄比其他鳄鱼更能够排盐,但这种能力也是有上限的,在太平洋中心完全是海水,而湾鳄想要生存也得喝水,在正常情况下,湾鳄会在河口喝水,这里的盐分含量较低,靠盐腺就足够应付了。

但如果生喝海水,那么它的盐腺就无法排除多余的盐分,血液中的盐分逐渐的升高,肾脏超负荷排盐,引发肾小管结晶,排尿量锐减90%,随之而来的是神经中毒症状显现,肌肉抽搐、眼球震颤,像醉汉般打转。最终死于脱水。

第四:致命垃圾。众所周知,太平洋有一个“著名景点”-太平洋垃圾带,它的面积相当于5个日本,总重量可达400万吨。如果湾鳄来到这里,轻松就会被垃圾缠绕住,毕竟这些垃圾大部分都是塑料垃圾,废旧渔网,一旦被缠住,它只有死路一条。

即使不被缠住,在食物匮乏下,它甚至会把这些垃圾当成食物,最终也无法存活。

因此,虽然湾鳄用了千万年的时间适应了海洋生活,但也只是一定程度的适应,而不是完全适应,它的主战场依然是在淡水水域,所以,把它扔到纯海水的环境中,它大概率是活不了。更何况是食物稀缺,温度骤变的太平洋中心。

湾鳄的太平洋漂流记,注定是一曲悲壮的进化悖论哀歌:它的泪腺能过滤海水,却不能持续的过滤;它的利齿能咬碎鲨骨,却撕不开死水;它的基因刻着海洋荣光,终究败给大洋之心。

因此,这注定是一个无疾而终的实验 ,它注定是以湾鳄的死亡告终,这就像把鱼扔到天空上一样,即便是飞鱼它也只能是在空中短暂的滑翔,无法像鸟儿那样在空中自由的翱翔。

网配查配资.股票开户.网络炒股杠杆平台提示:文章来自网络,不代表本站观点。